射楯兵主神社|播磨国の総社

兵庫県姫路市に鎮座するお社。古くから姫路の総社として、播磨国内の大小明神百七十四座の神々を祀って来ました。この辺りでは「そうじゃ」ではなく、「そうしゃ」と呼ばれているそうです。鳥居も大変立派です。

射楯兵主神社の御祭神

射楯大神(五十猛尊)

兵主大神(大国主命)

イソタケルといえばスサノオの御子。全国に植林を行ったことから、植林の神様として祀られています。播磨国風土記では、神功皇后が三韓征伐へ向かった際、船先で案内したのが射楯の神だとしています。

出雲にはイソタケルを祀る神社として韓國伊太氐神社があります。

このカラクニイタテの配置を見ると、日本海側から宍道湖南側へ移動していっているのが分かります。また、五十猛神話によるとイソタケルは島根県大田市五十猛に上陸したとあります。植林を覚えたイソタケルは全国に植林をするために旅立ったとあります。姫路にイタテオオカミとして祀られているイソタケルは出雲から播磨へと旅立ったのでしょうか。

また、ヒョウズという神は元々中国由来の武神を指すのですが、出雲を中心とした西日本では兵主神社といえばオオクニヌシかスサノオを祀る神社となっています。スサノオを祀っていれば親子神を仲良く祀る神社という感じですが、ここでオオクニヌシというのが謎。

射楯兵主神社のご由緒

564年(欽明天皇25年)6月11日、飾磨郡伊和里水尾山に兵主大神をお祀りしてから1400年あまりの歴史があります。

奈良時代には飾磨郡因達里に射楯大神がお祀りされていることが、播磨国風土記から伺えます。そして平安時代になるとこの二柱の神様が一緒に祀られた事が延喜式神名帳に書かれています。

姫路城から近いこともあり、姫路城鎮護の社として歴代城主から崇敬されました。また、かの有名な黒田官兵衛も父と共に熱心に参拝したそうです。

平安中期に起きた藤原純友の乱を鎮定するために執り行われた一ツ山大祭や、播磨国守護・赤松晴政により国の安寧を願う祭りとして執り行われた三ツ山大祭などが現代まで続いています。

射楯兵主神社の境内

御本殿

社殿は流造で、千木は男千木、御神紋は巴紋と三つ引き両。方角は南を向いています。

西播磨総神殿・東播磨総神殿

十二社合殿

一の宮・二の宮・日岡社・角社・手置帆負社・彦狭知社・秋葉社・羽黒社・道祖社・鞍屋社・柿本社・東照宮が合わせてお祀りされています

琴平社

大物主神

鹿島社

建御雷之神

神明社

天照皇大神

豊受大神

戸隠社

手力雄命

千早稲荷大神

案内社八幡宮

粟嶋社

少名彦名命

長壁神社

姫路刑部大神

富姫神

この二柱は姫路城の守護神として歴代城主・藩主より篤い崇敬を仰いできたとのこと。富かぁ。

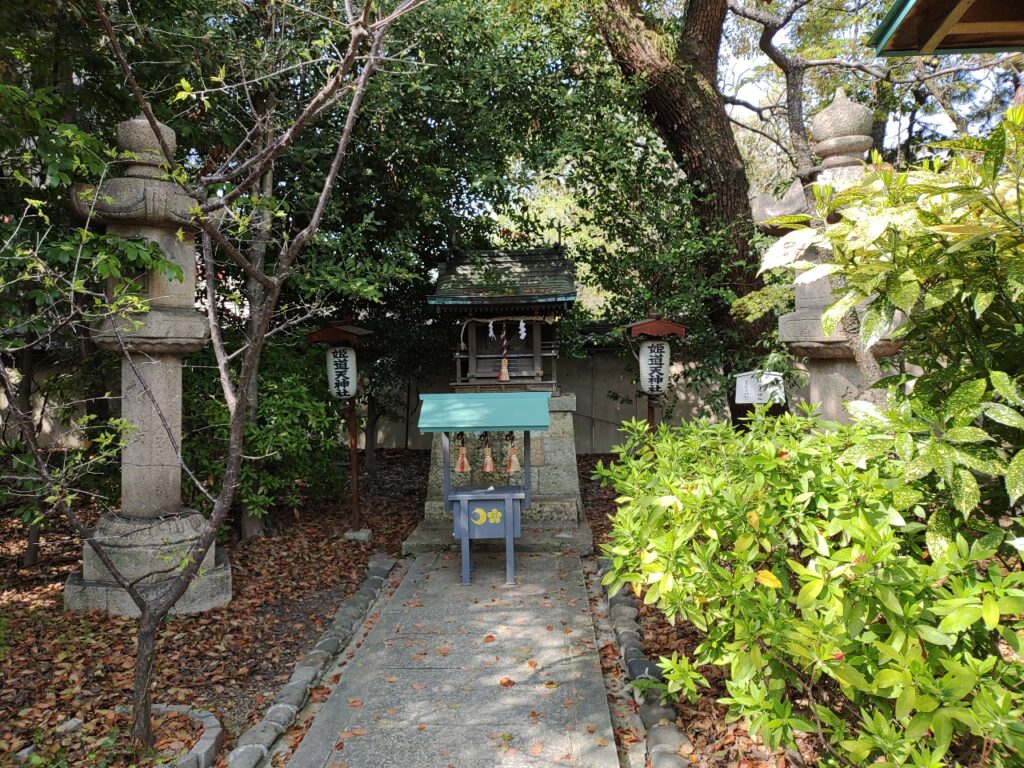

姫道天神社

菅原道真公

祖霊社

射楯兵主神社へのアクセス

〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町190

JR姫路駅から徒歩15分。車なら5分で到着できます。専用駐車場も十分にあり、アクセスしやすい神社です。

まとめ

播磨国の総社さんにはイタテとヒョウズという神様を中心に、地元の神様がことごとく祀られていました。出雲の人間としてはイタテの神、つまりイソタケルの足取りが気になるところ。イタテとかダテとかは、東北の伊達とつながっているようなのですが、つかめそうでつかめないロマンがあります。

この記事へのコメントはありません。