出雲大社の御神体は正体不明!?謎解きのカギは伊勢にあり!?

出雲大社をはじめとする全国各地の神社には必ず神様の依り代が祀られています。

それは鏡であったり、刀であったりしますが、実は出雲大社の御神体は正体不明!!

でもそんな正体不明の御神体を見てしまった人も過去にいたのだとか。。。

今回はそんな出雲大社の御神体のミステリーに迫ります!

神社の御神体とは何?

神社には必ず祈るべき対象があります。

それは神様が降りる為の依り代(よりしろ)とされるものです。

木に降りる場合は神籬(ひもろぎ)または御神木(ごしんぼく)

岩に降りる場合は磐座(いわくら)または岩坂(いわさか)

山に降りる場合は神奈備山(かんなびやま)

神社神道が成立する前はアニミズム(自然崇拝)であり、自然に存在するものに神の存在を見出し、信仰してきたのです。

神社神道が成立し、信仰の対象が神社になってからはお社の中に納まるサイズの依り代に代わっていきました。

つまり、鏡・刀・玉などですね。

これらは三種の神器とも言われており、一番メジャーな宝物です。

例えば伊勢神宮は八咫鏡(やたのかがみ)が御神体であり、熱田神宮は草薙剣(くさなぎのつるぎ)が御神体ですね。

出雲大社の御神体はどこにある?

出雲大社の創建年代は不詳であり、どの時代を切り取るかで、何を信仰していたのかというもの自体が変わってしまいます。

少し時代を区分けして解説してみますね。

原始的な信仰の対象は山だった

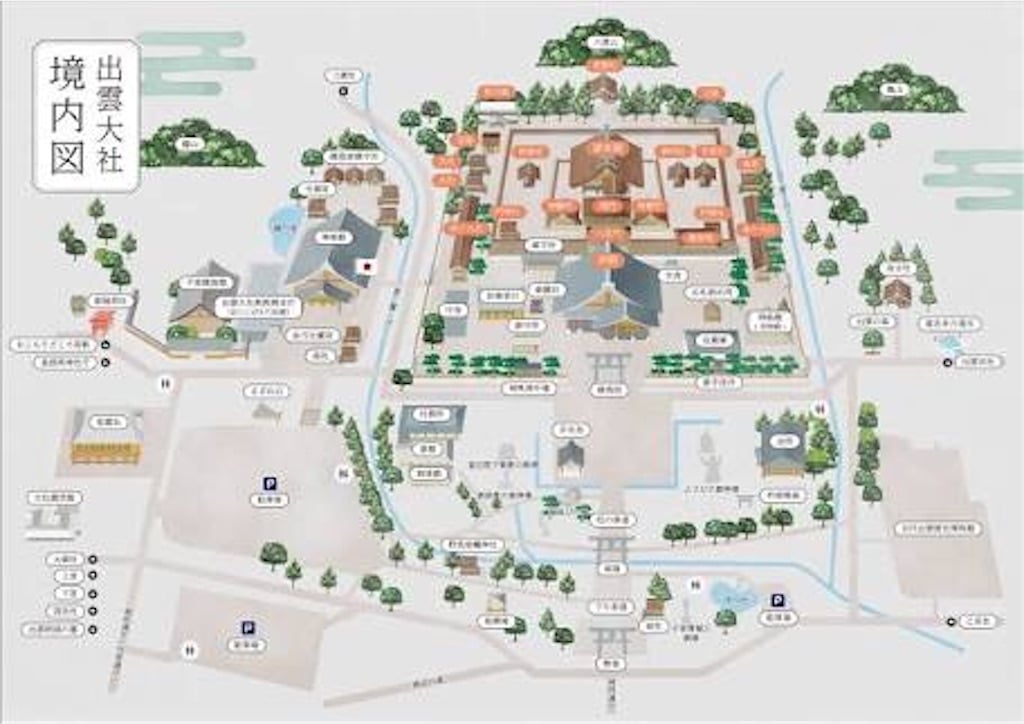

出雲大社はその背後に八雲山、西に鶴山、東に亀山と三方を山に囲まれた要害の地に鎮座しています。

古代では南側に川が流れていたとされていますので、四方を守られていた神聖な場所であったことが分かっています。出雲大社境内の発掘調査でも、古墳時代の祭祀跡が発見されているそうです。

この時代では明らかに信仰の対象は自然に存在しているものだったはず。

御神体の候補として最有力候補は出雲大社の裏にある八雲山(やくもやま)でしょう。

八雲山は現在でも禁足地となっており、その麓には素鵞社(そがのやしろ)が鎮座しています。

神社の御神体は本殿にあり

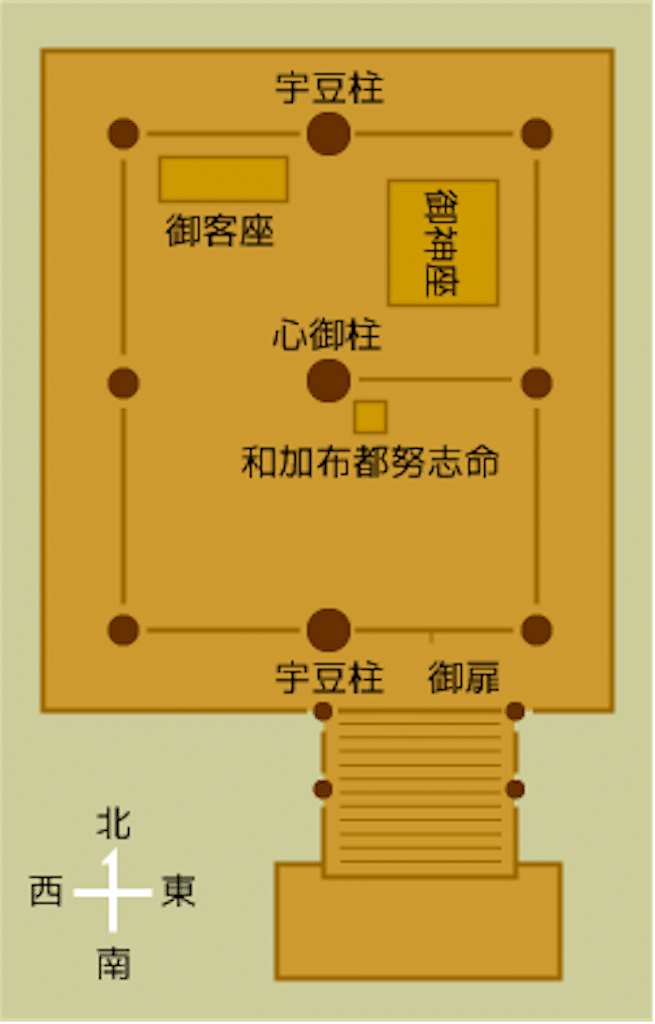

神社神道が成立して以来、神様をお祀りするのは本殿の中という事になりました。

ただしご神体がでかすぎる場合は神社には拝殿のみを作るケースもあります。

例えば大神神社のように、三輪山がご神体であるとか、

熊野那智大社の別宮のように、那智の滝がご神体であるとか。

出雲大社の場合は八雲山が祭祀の場所だったとはいえ、神社の境内にはちゃんと本殿が作られています。これは国譲り神話において、大国主命が要求した宮殿だからと見るべきでしょうか。

せっかく大国主命の為に造られた宮殿なのに、その中にいらっしゃらないと神話とつじつまがあいませんね。

ということで、大国主命の御神体は本殿の中にいらっしゃるということです。

出雲大社の御神体は何?

出雲大社の御神体は正体不明

なのだそうです。しかし、かつて色んな方々がご神体を伺い知ろうと頑張った記録が残っています。

左経記にみる御神体の正体

七宝で作った宝殿に七宝の筥(はこ)が安置されている

左経記とは平安時代に書かれた源経頼の日記です。この一説にある七宝とは一般的な解釈をすれば、金・銀・瑠璃・玻璃・硨磲・珊瑚・瑪瑙のことです。

そして安置されている筥そのものがご神体ではないかと迫っています。

七宝で作られた宝殿というものは現在の出雲大社にはありませんし、どうやら平安時代

なかったようです。つまり、出雲大社の御神体が気になりすぎて、だいぶ脚色が入っているようですが、御神体が箱という説は否定することができないようです。

なぜなら、次にご紹介する出雲大社の宮司さんの証言が・・・

出雲大社宮司の証言

実は出雲大社の御神体は宮司さんですら見たことが無いようなのです。第82代宮司さんが書籍の中で仰っている事には。。

「御衾が丁重にかけられており、その中を伺い見ることはできない」

と仰っています。御衾とは平安時代の掛布団のような織物のこと。どんなものに御衾がかけられているのか・・・?左経記を参考にすると、箱の上に錦が掛けられているという感じでしょうか?

何かしらの物を覆い隠されているということで、それはもしかしたら箱のようなものなのかもしれませんね。

雲陽秘事記にみる御神体の正体

九穴の鮑が鎮座し、大蛇に変化した

雲陽秘事記とは江戸時代に書かれた書物で、松江城主の松平直政から第6代宗衍(むねのぶ)までの130年を描いています。

この書物で見る所によると、出雲大社の御神体に興味を持った直政公が宮司の静止を振り切って本殿に入ったところ、化け物に遭遇したとする説です。

アワビがヘビに代わるとは中々ほかに無い表現ですよね。

九穴というのも謎です。

お殿様でも知りたい!出雲大社の御神体。。。

それでも結局、真実は闇の中なのです。。。

日本書紀にみる御神体の正体

日本書紀によると第10代 崇神天皇の時代、出雲大社にお祀りされている神宝が見たいと仰って、出雲へ使者を派遣なさいます。

当時の出雲大社の祭祀を行っていたのは、出雲大社宮司さんの祖先、出雲振根(いずものふるね)と弟の飯入根(いいいりね)。弟の飯入根が天皇の使者に対して、独断で出雲の宝物を献上した事がきっかけで、この弟は兄に殺され、兄は死刑になってしまいます。

その後、丹波の国で異変が起こります。

丹波の国に住んでいる幼子が奇妙な歌を歌っているというのです。その内容はとても子供の言葉とは思えない、神がかったものでした。

この時に子供が歌っていた内容には、「出雲の人が祀っていた鏡~」という言葉が含まれており、この噂を聞きつけた天皇は鏡をお祀りするようになったのだされています。

つまり出雲大社で祀られていたのは鏡だった?

神宝が御神体と同義であれば、という前提はありますが。。。

伊勢神宮の御神体は鏡であるように、鏡とは天照大御神の事を暗示しています。

つまり、出雲大社では太陽信仰があったことが伺えますね。崇神天皇と言えば、宮中で祀られていた天照大御神を恐れ多いことだとして、宮殿から出して特別にお祀りをしたとされています。

第11代 垂仁天皇の時代にはその特別さがさらに進展し、伊勢神宮を建立するに至っています。

まとめ

結局、出雲大社の御神体は誰も見たことがない、正体不明の存在です。

昔から色々な人が「見てみたい!」と熱望しているにも関わらず、その夢はかないません。

唯一真実に迫った可能性があるのは、崇神天皇かもしれません。一度は出雲の神宝を手に入れたものの、特別なお祀りが必要であることが分かり、後宮中から出すことになっていきます。そして伊勢神宮へとつながっていった・・・?

伊勢と出雲の特別な関係があるとすれば、これもまた興味深いストーリーですよね!

この謎はさらに追いかけていきたいと思います。

この記事へのコメントはありません。